Recent Posts

Recent Comments

주간 정덕현

병수야, 마흔이 무슨 죄니? 본문

728x90

마흔, 그 미친 존재감에 대하여

지금도 가끔 강남역 '우드스탁' 같은 데서 존 레논을 들으며 하루 동안 귀에 덧씌워진 삿된 것들을 씻어내곤 합니다. 병수는 한때 보험소장을 하다가 지금은 나와서 사업을 하고 있습니다. 늘 인상을 잔뜩 쓰고 입만 열면 '죽겠다'는 말을 달고 살죠. 물론 그 말을 곧이곧대로 듣지는 않습니다. 꽤 잘 살고 있고, 어느 정도는 성공한 것도 사실이죠. 그런데 저와 만나면 늘 이런 식입니다. 마치 하루하루를 버텨내는 것 같은 인상이죠.

아무래도 저와 오랜 시절 만났기 때문일 겁니다. 그래서 젊은 시절의 치기를 떠올리고 지금 현재의 모습을 떠올리면서 그 때 생각과는 다르게 살아버린 자신이 우습기 때문일 지도 모릅니다. 그 때는 권총자살한 커트 코베인이 남긴 유서처럼 '서서히 사라지기보다는 불꽃처럼 타버리겠다'고 하던 시절이었죠. 하지만 참 우리는 잘도 버텨왔습니다. 어쩔 때는 좀 우리가 많이 더럽혀졌다고 느껴지기도 합니다. 그래서 우리는 짧은 시간이라도 그 때로 돌아가고 싶어 그렇게 노래를 들으며 잠시동안의 청춘을 되돌리는 건지도 모르겠습니다.

작년 내내 '남자의 자격'을 보면서 저는 '중년남자들'을 떠올렸습니다. 여기 출연하는 멤버들이 평균나이 마흔 둘의 남자들이니 당연한 일일 겁니다. '죽기 전에 해야할 101가지'라는 부제가 달려 있지만 처음 시작했을 때만 해도 저는 '이런 정도는 해야 남자로서 자격이 있는 것'이라는 뉘앙스로 이 프로그램을 받아들였더랬습니다.

그런데 웬걸? 언젠가부터 '남자의 자격'은 의무가 아니라 누리는 것으로서의 중년을 그리고 있었습니다. 중년 정도가 되어야 비로소 느낄 수 있는 삶의 향기, 친구의 소중함, 청춘의 고마움, 가족의 든든함... 이런 것들은 청춘의 시절에는 잘 모르던 것들이죠. 즉 세상은 자꾸만 중년남자들을 '고개숙인 남자'니, 청춘과 노년의 중간에 낀 세대니 하면서 어딘지 존재감 없는 세대로 분류하려 하지만, 사실은 그렇지 않다는 것이죠.

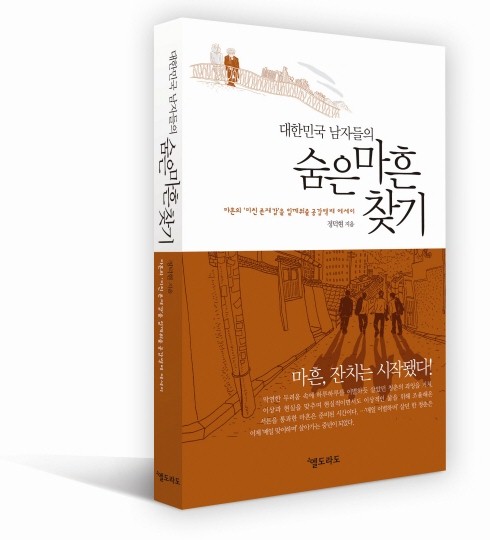

문득 저는 병수를 떠올렸습니다. '마흔이라는 나이, 그게 뭐 그리 잘못된 건 아니잖아. 어쩌면 이제 모든 걸 겪고 난 지금부터가 진짜 사는 걸지도 몰라.' 그 후로 꼬박 1년 동안 마흔, 그 미친 존재감에 대해 쓴 책이 바로 '대한민국 남자들의 숨은 마흔 찾기'입니다. 그리고 어제 출판사에서 막 나온 책을 보내줬죠. 참 감회가 새롭더군요. 책 한 권을 쓰고 나니 이제 비로소 좀 당당하게 마흔에 대해서 얘기할 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. '병수야. 이제부터 시작이야. 우리 멋지게 한번 살아보자.' 책에 꼭 이렇게 적어서 보내줘야겠습니다.

'옛글들 > 스토리스토리' 카테고리의 다른 글

| 때론 고립을 즐기자 (0) | 2011.03.14 |

|---|---|

| 아버지 머리의 뿔은 왜 자랐을까 (2) | 2011.02.15 |

| '무한도전'과 '1박2일' ㅣ 감동만큼 큰 재미는 없다 (0) | 2011.01.17 |

| '시크릿 가든' ㅣ희비극은 하나다 (0) | 2011.01.10 |

| 당신의 별자리가 건네는 이야기 (0) | 2011.01.08 |