‘삼매경’, 지춘성 배우가 온몸으로 그려낸 연극 같은 우리네 삶

연극이 시작되기 전, 배우들이 무대 위로 등장한다. 한 가운데 가부좌를 튼 동자승이 바위처럼 앉아있고, 다른 배우들은 기이한 소리를 내거나 동작을 반복하면서 무대 위를 오고 간다. 처음에는 저게 무언가 싶다. 하지만 계속 보다 보면 그것이 바람과 나무와 새들 같은 자연을 표현한 것이라는 걸 알게 된다. 그저 텅 빈 무대이거나, 어딘가 천정이 새는 지하실 음습한 연습실 같아 보이던 무대가 순간 거대한 숲속으로 보이는 순간, 관객은 말 그대로 ‘삼매경’에 빠진다. 연극 <삼매경>으로 들어가기 위한 몸풀기라고나 할까.

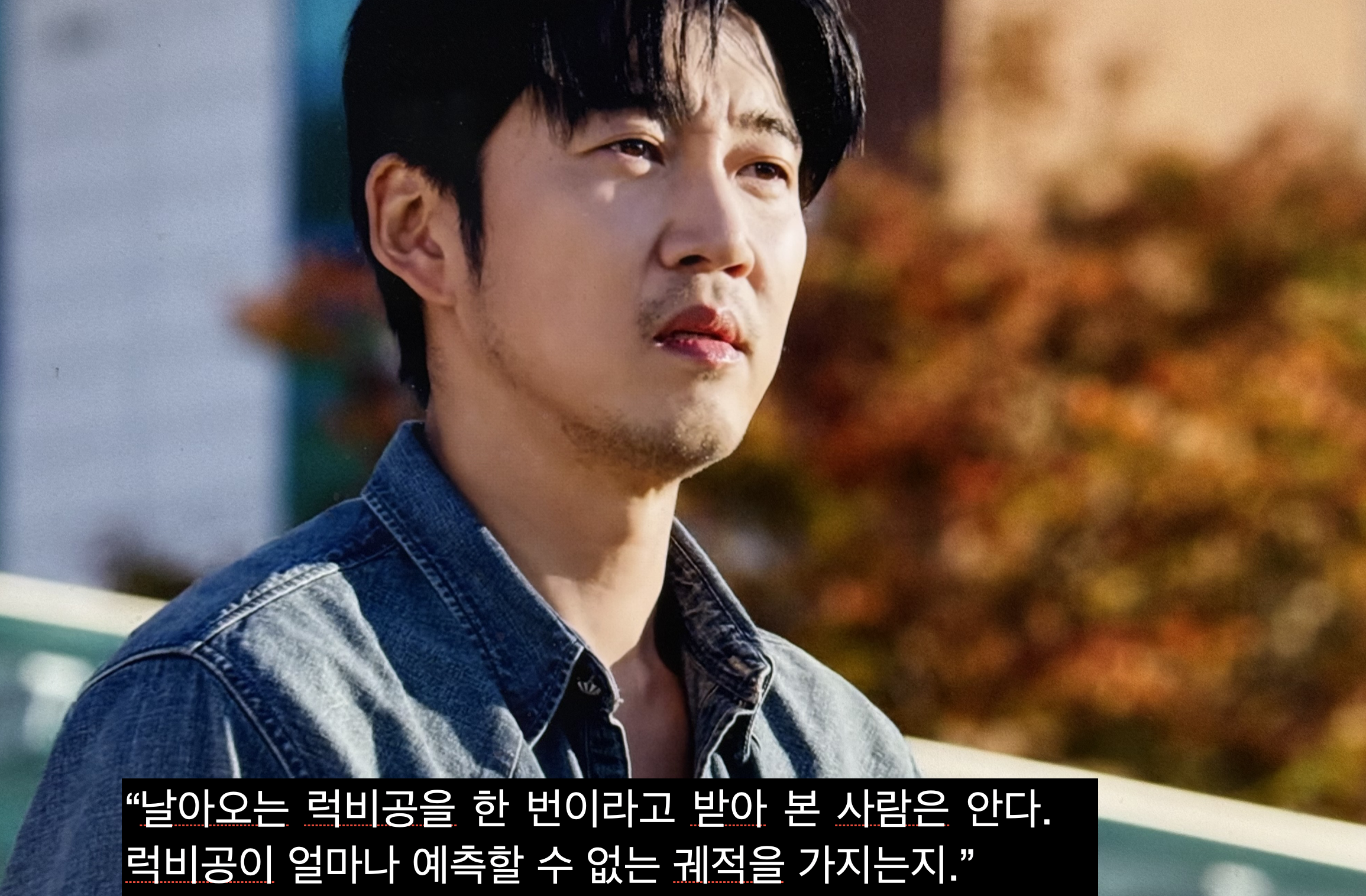

연극이 시작되면 거기 배우 지춘성이 서 있다. 그는 진짜 배우 지춘성이지만, 이 연극에서는 지춘성을 연기하는 배우이기도 하다. 지춘성이 지춘성을 연기한다는 사실 자체가 기묘하지만, 그가 34년 전 함세덕 원작의 <동승>에서 동자승 도념 역할을 연기했던 배우라는 사실을 안다면 그 상황은 더더욱 기묘해진다. 지춘성은 말한다. “마지막으로 무대에 서고 싶어. 단 한 번만이라도 진짜 그 아이가 되어보고 싶어.”

<삼매경>은 연극배우 지춘성이 34년 전 <동승>이란 작품에서 도념 역할을 맡아 박수갈채를 받았지만, 그 연기가 스스로는 실패라 여겨 다시 그 연기를 제대로 해보겠다고 나서는 이야기다. 지춘성은 그러니까 지춘성을 연기하면서, 지춘성이 연기했던 동자승 역할을 다시 연기해 보겠다고 하는 셈이다. 하루도 빠짐없이 그때의 도념 연기를 곱씹으며 살아가던 어느 날, 그 과거의 분신이 그를 칼로 찌른다. 그건 아마도 34년간이나 자신을 괴롭히던 완벽하지 못했던 연기에 대한 회한이 비수가 되어 자신을 찌른 것일 게다. 그 순간 그는 과거와 현재 그리고 연극과 현실이 뒤섞이는 공간 속으로 들어간다.

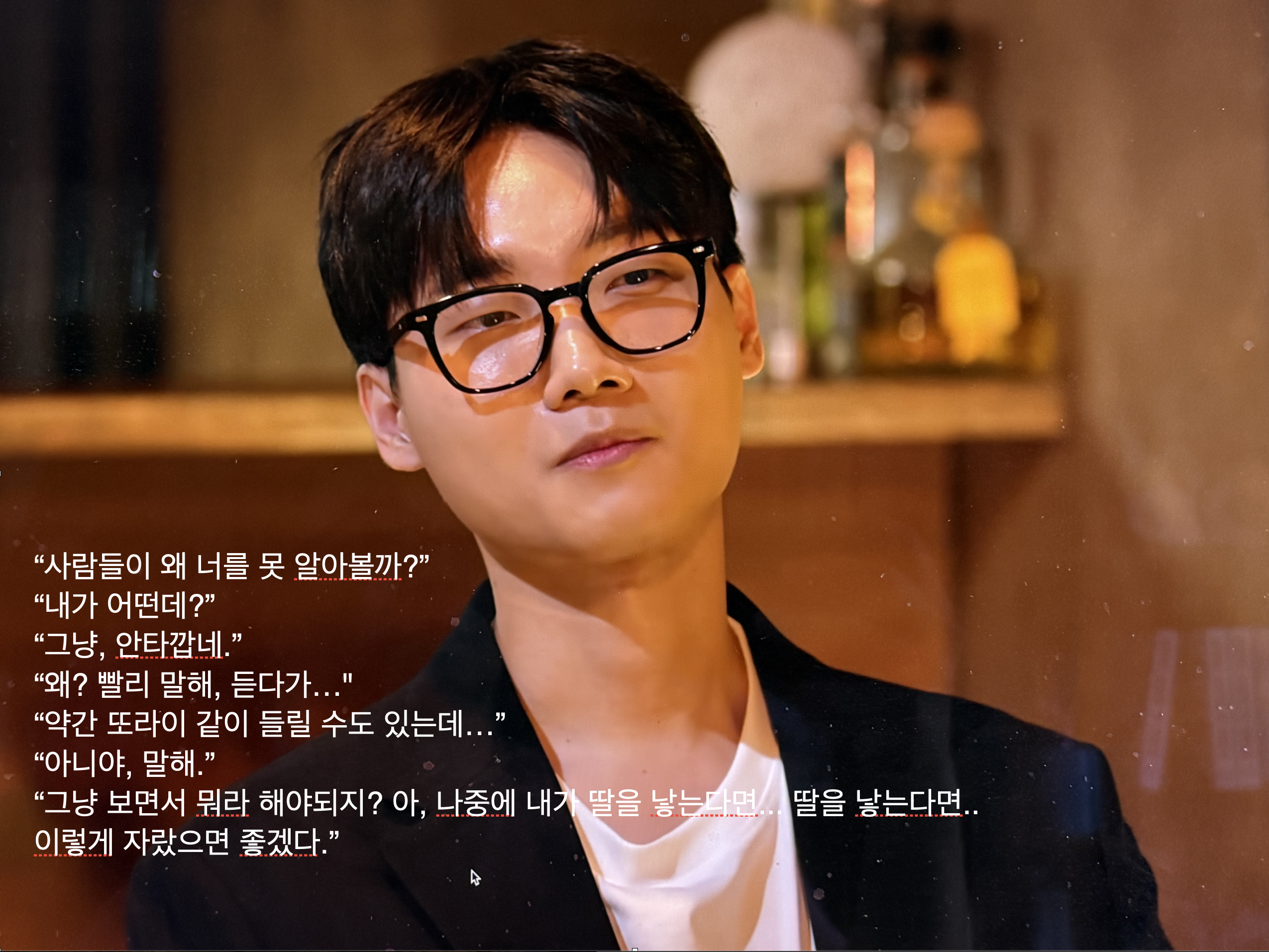

과거의 지춘성은 모든 것이 연기에 맞춰져 있었다. 심지어 어머니의 장례식장에서조차 슬퍼하는 일보다 찾아온 조문객의 특이한 말투를 기억해 연기에 써먹어야겠다는 생각을 할 정도다. 하지만 완벽한 연기의 길은 결코 쉽지 않고, 어쩌면 이뤄지지 않는 미완성일 수밖에 없는 지도 모른다. 자신이 완벽하게 타인이 되는 것이 불가능한 것과 마찬가지다. 그래서 지나친 자의식에 대해 비판받으며 철저히 자신을 비우고 무의 상태가 되어 캐릭터에 자신을 일치하라는 이야기는 그럴 듯 하지만 실상은 불가능에 가깝다.

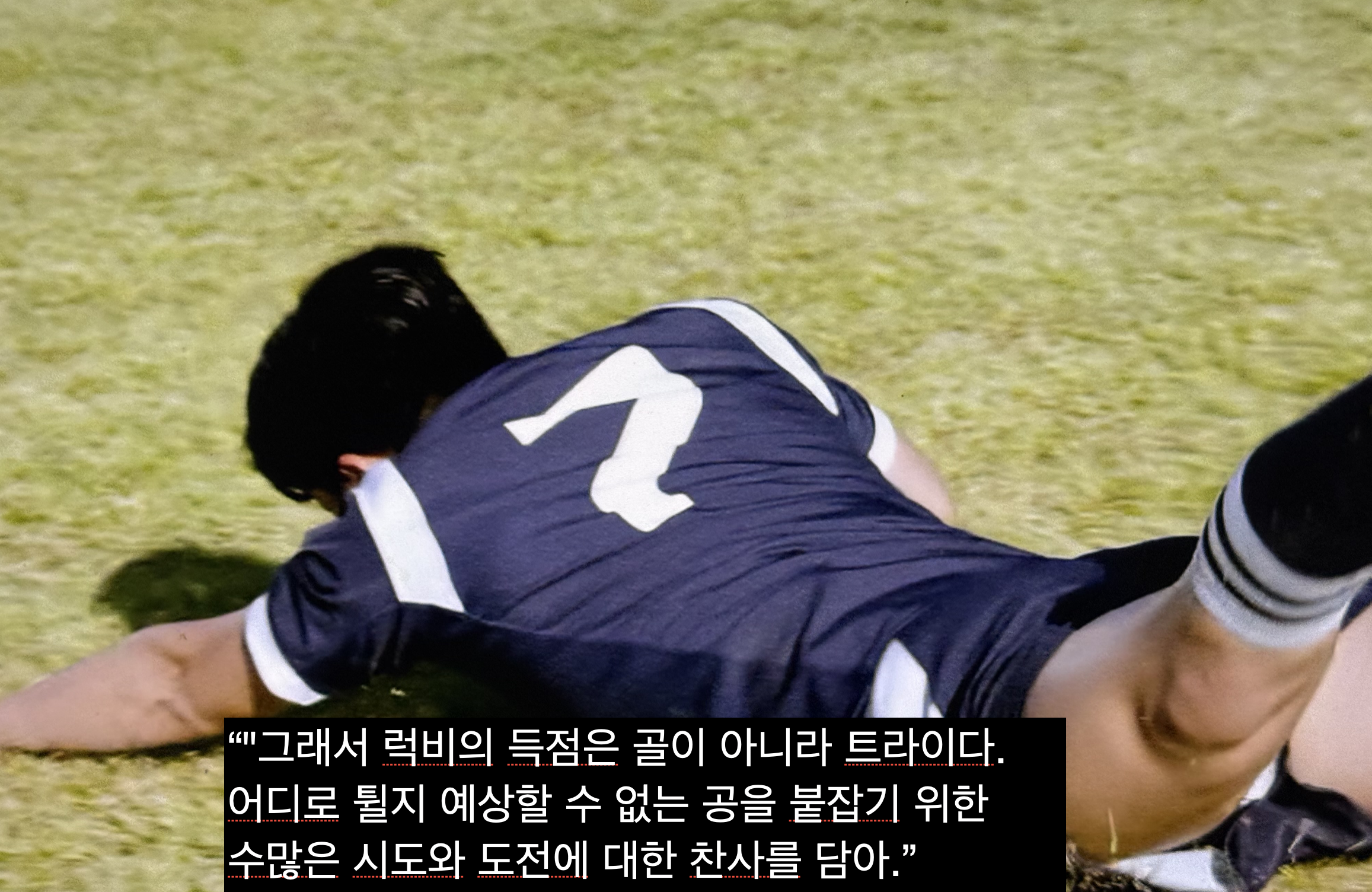

그는 결국 ‘사이’라고 불리는 자신이 만들어낸 공간으로 들어가 <동승>을 재창작하려 하지만 그것도 여의치 않다. 인물들이 저 스스로 알아서 움직이면서 통제 불능의 상태에 빠지게 된다. <삼매경>은 끝없이 완벽한 연기를 열망하는 지춘성이 이를 위해 과거와 현재 그리고 그 사이를 오가며 끝없이 연기를 시도하지만 실패하는 과정을 담고 있다. 그 과정은 과거와 현재, 삶과 죽음을 넘나들고, 자연물이 사람이 되고 사람이 다시 자연물이 되는 과감한 연출로 표현되고, 불가의 득도를 위해 몸부림치는 존재의 무거움이 느껴지는 언어들과 속세의 껄렁한 단어들이 뒤섞이면서 만들어내는 웃음으로 이어지다가, 끝끝내 지춘성 배우의 절절한 진심이 묻어나는 대사로 먹먹한 감동을 안긴다.

그런데 도대체 <삼매경>은 왜 지춘성 배우의 이 끝내 실패로 끝나는 끝없는 완벽한 연기의 도전을 두 시간 동안 무대 위에 펼쳐 놓은 걸까. 그건 이 작품의 극 중 극인 <동승>과 맞닿아 있다. 함세덕의 희곡 <동승>은 어린 시절 떠난 어머니를 그리워하며 재회할 날만을 기다리는 도념이라는 동자승이 주인공인 작품이다. 마침 죽은 아들의 재를 지내기 위해 절을 찾은 미망인이 도념에게 정을 느껴 입양하려 하고, 도념 역시 미망인에게 모성을 느껴 따라가려 하지만 주지는 업보를 쌓는 일이라며 이를 반대한다. 결국 도념의 열망은 미망인의 목도리를 만들기 위해 토끼를 잡는 살생까지 저지르게 되고, 주지가 이 일을 알게 되면서 입양은 좌절된다. 하지만 도념은 끝내 눈 내리는 날 어머니를 찾아 절을 떠난다.

<동승>은 어머니를 그리워하는 동자승의 이야기처럼 보이지만, 그건 불가의 해탈이라는 궁극의 경지와 배치되는 인간의 어쩔 수 없는 속세에 대한 욕망과 그 실패에 대한 이야기다. 도념이 새 어머니를 갈구하는 모습은, 인간이 열반하지 못하고 다시 어머니의 뱃속으로부터 탄생하기를 원하는 환생의 욕망을 그려낸다. 다시 태어나고 다시 어머니를 갖고 그 품에 안겨 살기를 원하지만 그 삶은 결코 완벽할 수 없다. 욕망과 열망에 사로잡힌 삶이니 말이다.

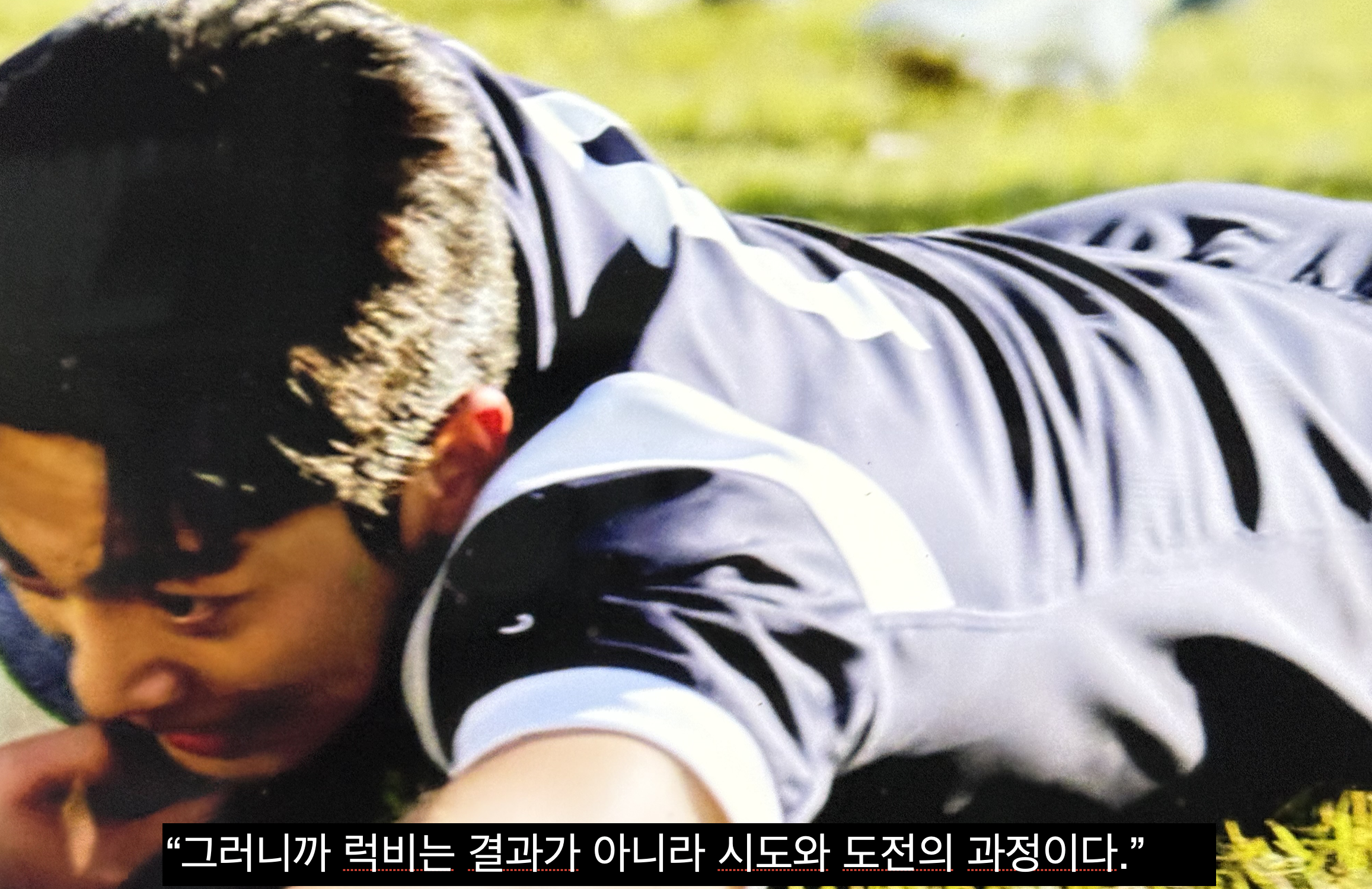

<동승>을 다시 완벽하게 연기하고픈 지춘성 배우의 열망은 바로 그 인간적인 한계를 드러낸다. 배우는 마치 환생하듯 끝없이 무대에 오르고 같은 역할을 반복하지만 완벽한 그 인물이 되는 데는 늘 실패한다. 그것은 애초부터 불가능한 일이기 때문이다. 그래서 그런 헛된 미완성의 갈망을 멈추는 것이 저 주지가 동자승에게 말하듯 현명한 방법일 수 있지만, 그건 인간이 할 수 있는 선택이 아니다. 지춘성 배우는 그래서 연기의 열반에 도달하지 못하지만, 끝까지 연극무대로 환생의 삶을 반복해 왔던 그 아름다운 미완성을 받아들이려 한다.

마지막 지춘성 배우가 관객들에게 건네는 말은 그래서 똑같이 저마다의 무대 위에 오르고 내리기를 반복하며 끝없이 미완성인 연기를 하며 살아가는 우리 모두에 대한 위로를 담았다. “한겨울, 다람쥐가 먹으려고 등걸 구멍에다 모아 둔 잣 마냥, 한 줌 밖에 안되는 저의 인생을 여러분들은 목격하셨습니다. 그저 연극밖에 몰랐던 아둔한 작은 배우가 이 극장에 있었다는 것을 기억하시어. 언젠가 긴긴밤 잠이 안 오실 때 오늘 보신 장면들을 하나하나 꺼내어 깨무십시오.”

그리고 그는 마지막에 이르러 드디어 동자승 도념과 지춘성 배우가 하나가 된 듯한 목소리로 외친다. “안녕, 안녕, 나의 아름다운 미완성.” 그 장면은 지춘성 배우가 무대를 떠나는 것이지만, 저 어린 동자승이 절을 떠나는 장면처럼 오버랩된다. 미완성으로 완성된 아름다움이랄까. 그 순간 깊은 <삼매경>에서 막 깨어난 듯 무대에서 관객들은 깨어난다. 이제 그들은 극장을 벗어나 미완성일 수밖에 없는 자신들의 무대로 들어갈 것이다. 실패할 수밖에 없기에 더할 나위 없이 아름다운. (사진:국립극단)